廃石膏ボードリサイクル事業

廃石膏

ボード

リサイクル

- リサイクル品として再利用できるものが限定的

- リサイクルできなかったものは最終処分場へ

最終処分場

- 有毒ガスの発生

→埋めることにより有毒ガスが発生、管理型最終処分場での埋め立てが義務付けられている。

- 処分場の不足

→最終処分場の許可が厳しく新規開設が困難。残余年数は2021年時点で19.7年と予測されている。

現在、日本国内で排出される廃石膏ボードの処分については、環境保全の観点から厳しい法規制が設けられています。特にリサイクルが困難なものについては、管理型の最終処分場での埋め立てが義務付けられており、安易な焼却や放置は認められていません。

しかし、この「埋め立て処分」には大きな課題があります。最終処分場の新設は、地域住民の理解や行政手続きなどハードルが非常に高く、現実的には容易ではありません。現時点でも全国の最終処分場の残余容量は限られており、このままでは将来的に深刻なひっ迫が予想されます。

加えて、コスト面でも問題が山積しています。廃石膏ボードの処分には多額の費用がかかり、企業にとって大きな負担となっているのです。こうした背景のもと、不法投棄や違法な処分が発生し、社会問題となるケースも後を絶ちません。

特に、建築物の解体に伴って排出される「解体系廃石膏ボード」は年々増加傾向にあり、その約42%が再利用されることなく、最終処分場に送られているのが現状です。これは環境への負荷だけでなく、資源の無駄遣いという観点からも大きな損失です。

今後、日本では高度経済成長期に建てられた建造物の老朽化が進み、解体工事が増加する見込みです。それに伴い、廃石膏ボードの排出量もさらに増えることが予想されます。この問題に正面から向き合い、持続可能な処分・再利用の仕組みを早急に確立することが求められています。

ジプサCEはまさにこの課題に対し、具体的な解決策を持つ企業として立ち上がりました。

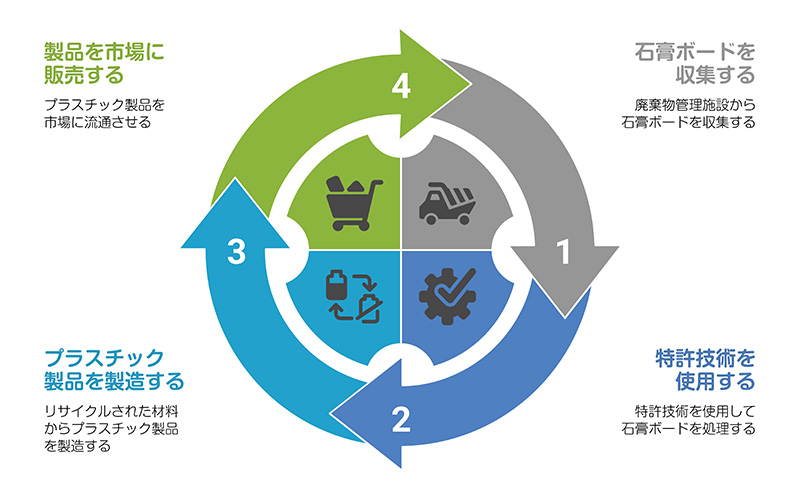

■この新規プロジェクトは、特許取得済みの技術を用いて廃石膏ボードをリサイクルし、高付加価値なプラスチック製品として再利用することを目指してます。

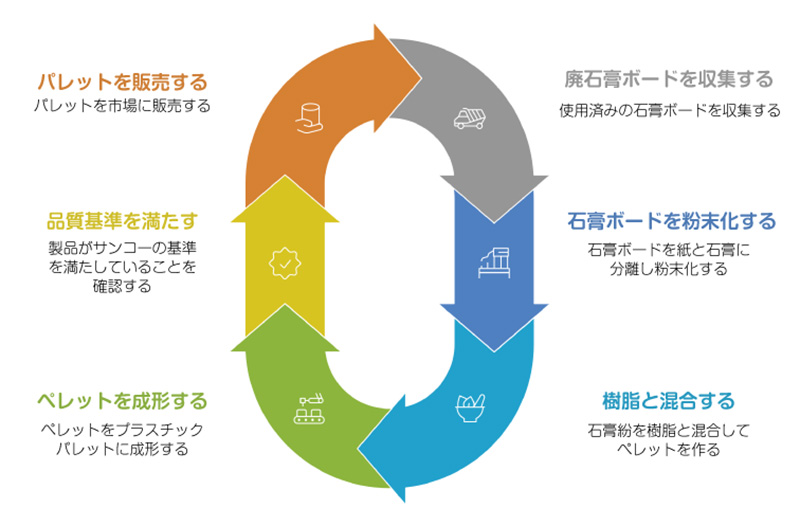

■廃石膏ボードを粉末化し、樹脂と混合してペレット(再生原料)を製造。

初期段階では、プラスチック製品大手のサンコー様と協力し、同社の金型を使用してプラスチックパレットを製造・販売。製品はサンコー様の品質基準に則した高品質な製品となります。

市場性・競争優位性

ジプサCEの再生パレットは、下記のような点で高い市場優位性を持っています。

| 市場性 | 持続可能な資材への需要が高まる中、脱・木材、脱・石油の流れと合致。 |

|---|---|

| 品質保証 | 三甲株式会社との連携により、製品の信頼性を担保。 |

| 多様性 | 三甲株式会社の約12,000種の金型を活用することで、製品バリエーションに柔軟に対応可能。 |

| リスク低減 | 原料調達、製造、品質管理、販売網の各段階で大手との連携によるリスク分散が図られています。 |

事業から得られる効果

環境貢献

- 産業廃棄物の削減

- 天然資源(石油資源)の使用量削減

- CO2排出量の削減

- サーキュラーエコノミーへの貢献

品質保証

- 業界最大手、サンコー様との連携

- サンコー様の品質基準を採用

コスト競争力

- 高品質な製品を競争力のある価格帯で提供

製品の多様性

- サンコー様と連携することにより、約12,000アイテムの金型を利用可能

パレット市場への参入

新規事業の初期段階としてパレット市場への参入を計画しています。

■現在の日本のパレット市場

年間、約7,100万枚規模

内訳

| 木製 | 4,970万枚(70%) |

|---|---|

| プラ製 | 1,775万枚(25%) |

| 金属製 | 355万枚(5%) |

今後の展開と技術の

スケールアップ

パレット販売で収益基盤を構築した後、ジプサCEはさらなる事業拡張を視野に入れています。

1. 建築資材分野への展開

リサイクルプラスチックを活用した「型枠パネル」「養生シート」など建築現場での使用資材への展開を計画。耐久性・軽量性・再加工性などに優れた素材として、現場ニーズに対応していきます。

2. 炭酸カルシウム・ゼオライトの

代替素材開発

ジプサ粉の主成分である硫酸カルシウムは、特定用途において炭酸カルシウムやゼオライトの代替となる可能性があります。今後も技術検証と製品化に向けた研究開発を進め、より広範な産業分野へと用途を広げていきます。

3. 自社プラントの設備増強

神奈川県厚木市の自社工場を中心に、設備投資による処理能力拡大を予定。リサイクル体制の強化を通じて、地域・自治体との連携による廃材の安定供給も視野に入れています。

環境と産業の未来に貢献するために

ジプサCEの事業は、環境課題の解決と、産業インフラとしての確かな実用性を両立するプロジェクトです。私たちは「廃材から資源へ」という流れを社会に定着させることで、持続可能な循環型社会の実現に貢献してまいります。